Experimentar la memoria del cuerpo como entrada a la investigación

Por Dominique Damjanic, Paula Fontalvo y Gerardo Mora

(de la serie El cuerpo como dispositivo de investigación, 25 de noviembre de 2020)

El espíritu de esta serie de columnas es compartir experiencias en las que mostramos cómo nuestros cuerpos participan en labores de investigación para que otras personas puedan aprender y nutrirse de ellas en sus propios procesos de “devenir” investigadoras e investigadores. En esta ocasión se compartirá una experiencia académica que buscó empujar, corporalmente, ese “devenir” en un grupo de estudiantes.

***

“Todo trabajo de campo es siempre una actividad corporizada, es decir, no podemos separar nuestra corporalidad de nuestra capacidad de investigar” y hacer trabajo de campo requiere de un “aprendizaje corporal” para posibilitar la inserción “en el campo” y la comprensión de ciertas prácticas (Concha, 2020). Por lo tanto, iniciarse en la investigación -esa que incluye trabajo de campo- implica comenzar un camino de aprendizaje corporal.

En ese camino de aprendizaje corporal hay que “generar una intuición”, esto es, “una sensibilidad que se genera (...) gracias a la experiencia recurrente de situaciones similares o de situaciones que resuenan entre sí” (Martínez, 2020). Es, entonces, tarea docente exponer al estudiantado a experiencias, recurrentes y resonantes, que pudieran alimentar esa intuición.

Se suele esperar que a la intuición le acompañe la empatía, como si la segunda fuese un punto, un objeto o un nivel alcanzable. La empatía es parte de un ejercicio constante, de una práctica, no es un objetivo a lograr, sino “un lento y trabajoso proceso de empatización, movilizado por la persistente tarea de hacer algo juntos” (Muñoz, 2020, destacado en el original). Tal como se indicó para las dos claves comprensivas anteriormente dadas, iniciar en la investigación cualitativa de campo implica exponer al cuerpo aprendiz a ejercicios que lleven, en este caso, a una comprensión utópica de la empatía. Utópico en el sentido atribuido a Eduardo Galeano, es decir, la empatía como un horizonte que nos motiva a movernos en esa dirección.

Expuestos brevemente estos tres puntos señalados en columnas anteriores de esta serie: aprendizaje corporal, intuición y empatización, pasamos a revisar con ellos sobre la mesa una experiencia académica que invitó a un grupo curso a entrar en el campo de la investigación.

***

En marzo del año 2018, dentro la cátedra Needfinding del magíster de Diseño Avanzado (PUC) el equipo docente, formado por el profesor Gerardo Mora y la ayudante Paula Fontalvo, invitó a Dominique Damjanic (estudiante de segundo año de Diseño UC) a elaborar y guiar un ejercicio que permitiese explorar perceptiva y afectivamente la memoria corporal, a partir de su propia experiencia y autorreflexión.

Este ejercicio fue realizado en la primera clase y buscaba mover al grupo hacia una comprensión corporal del siguiente enunciado: para aprender a investigar toca exponerse, vincularse y estar dispuesto a cambiar.

Las características del ejercicio creado por Dominique buscaban incomodar al grupo curso. Lo mismo podría suceder con ciertas diferencias corporales entre estudiantes y guía del ejercicio.

Dominique es “ciega”, en contraposición el estudiantado que era “normal”. Usamos comillas para destacar que se trata de categorías complejas y abiertas. Lo “normal” parece referir a “nada que informar, nada que la distinga”. Lo cual no dice mucho. En cambio “ciega” es una palabra que, a veces, preferimos evitar. Lo cual dice mucho. Incluso a veces de ella dicen que es “no vidente”. Es oportuno señalar que nadie involucrado en este ejercicio es vidente.

Además, se trataba de una estudiante de pregrado guiando a estudiantes de posgrado en una actividad académica que ella misma había diseñado. Su edad también podía hacer ruido, tenía entre cinco y veinte años menos que el resto de la concurrencia.

Cabe aclarar que no se buscaba incomodar en el sentido de provocar molestias, sino de dificultar el descanso. Se consideraba necesario mantener al grupo curso en alerta.

A continuación se presenta el ejercicio elaborado por Dominique e ilustrado por Paula.

***

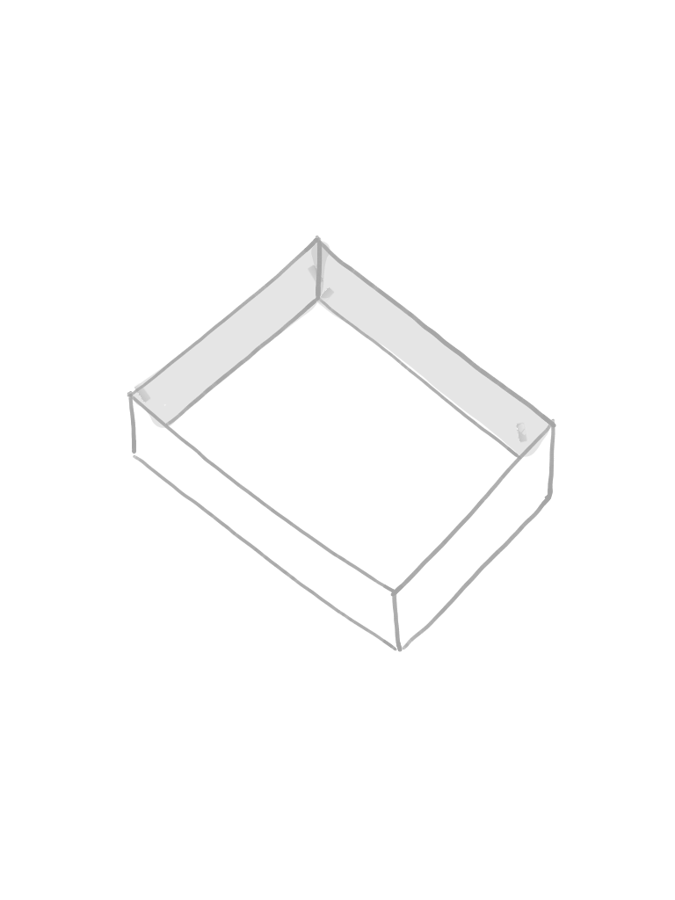

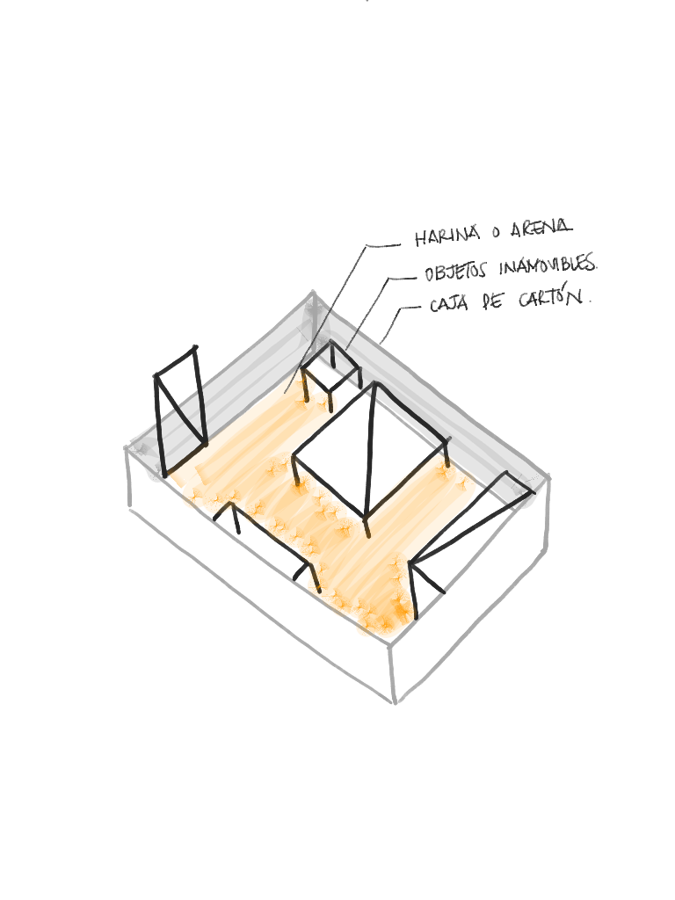

Para desarrollar un ejercicio a través del cual se pueda representar cómo funciona la memoria corporal, se va a usar la maqueta de la abstracción de un dormitorio.

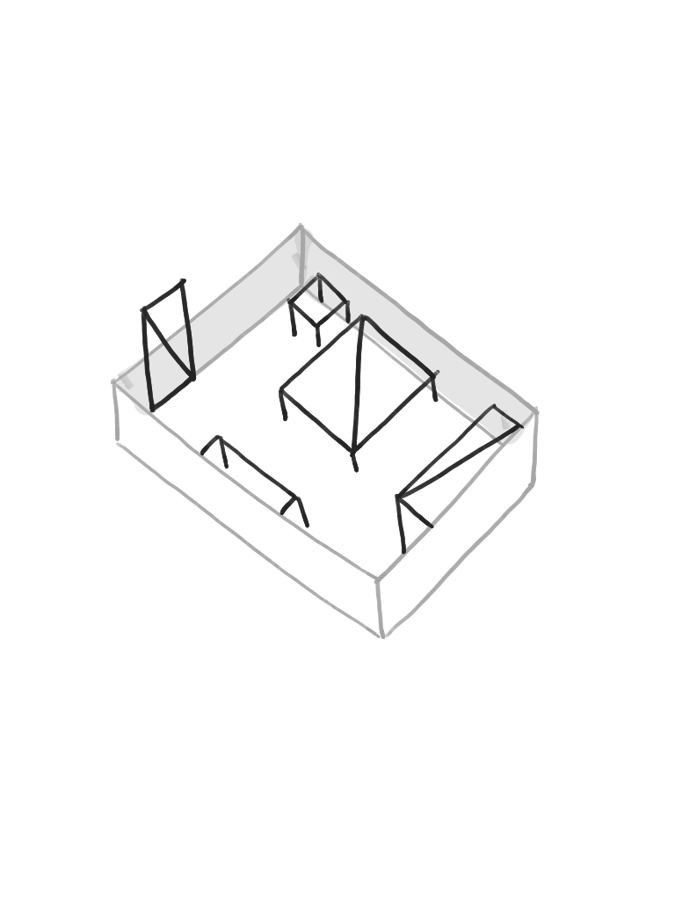

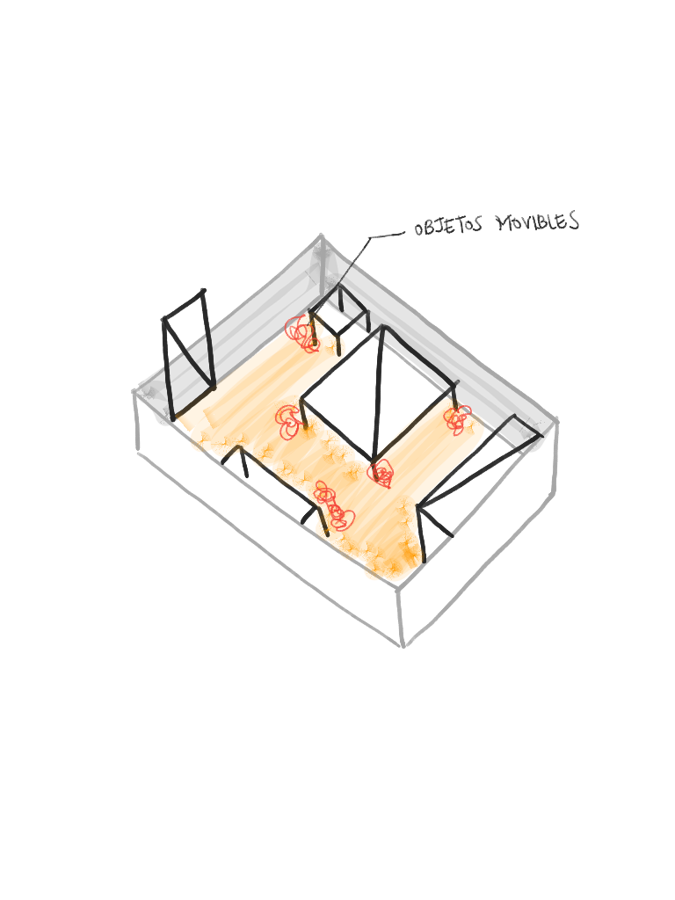

Esta maqueta consiste en una caja de cartón sin una de sus caras, la cual tiene su base cubierta con harina o arena. También se tienen los elementos básicos y más comunes de un dormitorio como una cama, un velador, un escritorio, la puerta, el clóset. Estos objetos deben estar construidos con alambre, palos de maqueta o algún otro material que corresponda con la “solidez” propia de estos objetos llamados “inamovibles”, debido a su ubicación relativamente fija y constante dentro del espacio en el que se encuentran.

|  |  |

Por otro lado, también se deben tener representaciones de los “objetos movibles”, como lo son por ejemplo los zapatos, el bolso, la cartera, papeles que se suelen dejar sobre el escritorio, la chaqueta, etc. Estos tienen ciertos lugares en donde solemos dejarlos, pero no siempre están ahí porque tendemos a moverlos constantemente, ya sea porque los estamos usando o que los tenemos guardados. Éstos objetos se representan con hilo o algún material que táctilmente dé una sensación comparativamente efímera, como la que caracteriza a estos objetos con respecto a la memoria corporal.

Además, se debe representar a la persona en cuestión, ya sea con palos de maqueta o cualquier otro material firme.

Una vez que ya se tienen todos estos elementos, se comienza el ejercicio:

En primer lugar, se pide a alguien que distribuya los elementos de la misma manera en que están en su propia habitación, dejando fuera algunos objetos si es que lo estima conveniente.

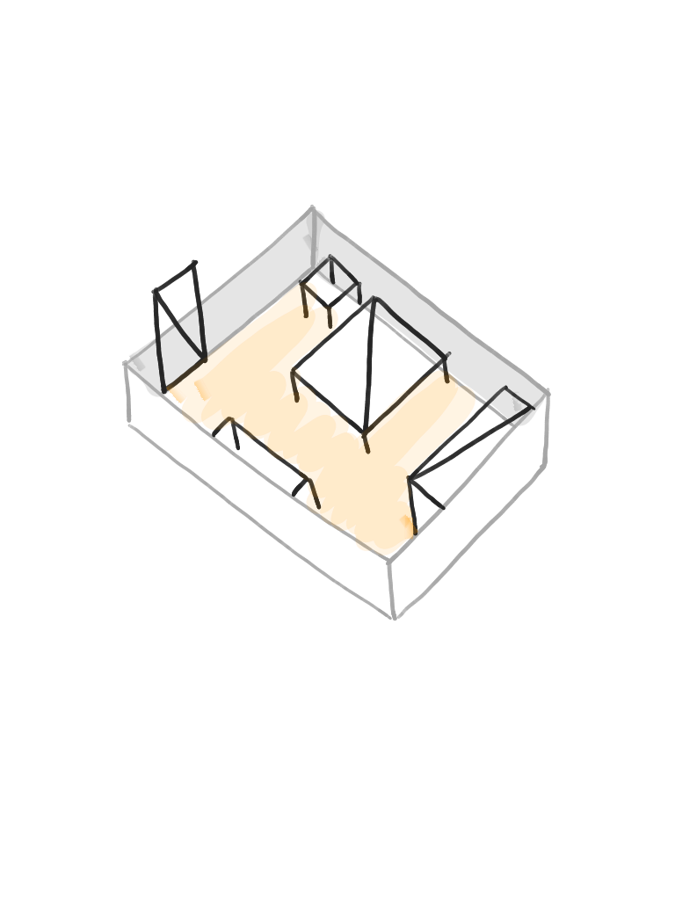

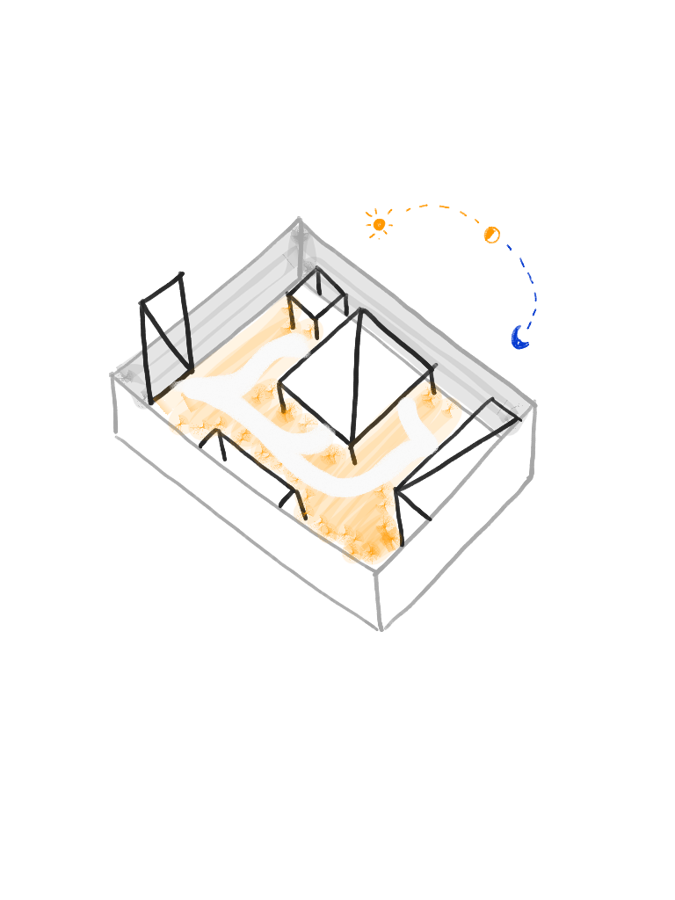

Entonces, se le indica que, con un dedo, marque los distintos recorridos que realiza en su pieza, registrándolos en la harina. Debe hacerlo considerando el tiempo. Es decir, ha de mostrar el orden de determinado espacio (su pieza) en un determinado momento. Para esto debe considerar la hora, si es día hábil o fin de semana, junto a otros criterios que la persona considere relevantes (época del año, presencia de otras personas en la casa, carga laboral, etc.). Así se muestra cómo es que la memoria corporal conoce el espacio y qué es lo que le influye.

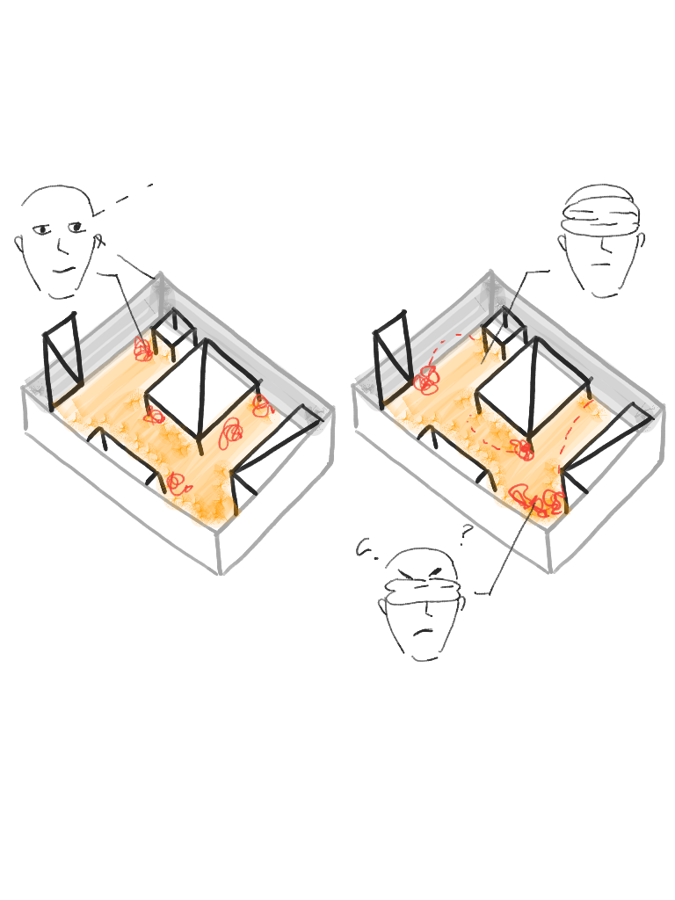

Luego, para la segunda parte del ejercicio, se le deben vendar los ojos. Entonces se le cambian de lugar los objetos movibles, dejando incluso algunos fuera de la maqueta. Después se le indica que con las manos busque los objetos que se le van pidiendo, empezando por los objetos inamovibles, para seguir con los objetos movibles, los cuales ya no van a estar donde los busca. Esto le generará confusión, frustración o algún sentimiento negativo, que le permitirá entender en primera persona cómo es que la memoria corporal conoce el entorno y qué cosas puede realmente llegar a conocer con certeza.

***

Realizamos el ejercicio en un patio interior del campus Lo Contador, para evadir el escenario habitual de las clases e insistir en la necesidad de mantener al curso atento. La experiencia colectiva (del grupo curso) e individual (para cada estudiante) permitió abrir la puerta a investigar con el cuerpo, tanto con metodologías que hagan preguntas corporales como con el propio cuerpo como dispositivo de investigación.

Nadie se llevó ninguna certeza ese día, ni siquiera el equipo docente o la invitada. Fue un espacio-tiempo fértil para la duda, la inquietud y la incomodidad. Además, dejó establecida la pertinencia de “incorporar nuestros sentires a nuestras prácticas de investigación, tanto al trabajo de campo, como al análisis, la escritura y las lecturas”, pues “puede darnos pistas importantes acerca de lo que buscamos comprender” (Martínez, 2020).

En ese sentido, este ejercicio académico se planteó como una primera sesión de entrenamiento para el aprendizaje corporal de las tareas de investigación de campo, para sembrar las semillas de cierta intuición, para iniciar la práctica de la empatización y para comenzar a (re)conocerse como persona que investiga. Lo compartimos acá por su potencialidades propedéuticas.

Columnas citadas

Concha, Paz (2020). Entrenar el cuerpo como medio y objeto en la investigación etnográfica

Martínez, Soledad (2020). Un asunto de sentires: el rol de la intuición al hacer etnografía

Muñoz, Daniel (2020). Empatía como un 'viajar juntos': Lidiando con las diferencias corporales en el viaje acompañado